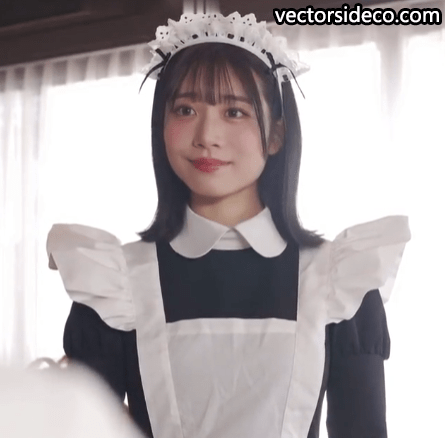

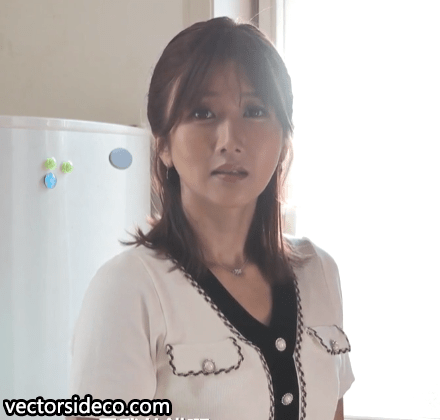

葉月保奈美(Honami Hazuki)总是带着温暖的笑容站在门口迎接每一个踏进家门的孩子,她的笑容像春天的阳光,轻轻洒进每个人的心里,让人一下子就放下戒备。每次她的女儿邀请朋友来家里玩,葉月保奈美总是毫不犹豫地接待,从不显得疲惫或者不耐烦。有人说,这只是一个母亲的本能,但看着葉月保奈美精心布置的家,你会发现,这背后是一种精心的心思,一种想让女儿在人群中自由呼吸的温柔执着。

家里被她布置得像一个小型的乐园。墙上挂着五彩的画作,每一幅都像是为孩子们量身定做的视觉盛宴,色彩明亮却不刺眼,给人一种轻松而愉悦的感觉。客厅中央摆放着大大小小的垫子和坐垫,孩子们可以随意坐下、爬上爬下,甚至可以在上面滚来滚去而不会碰伤自己。书架上整齐地排列着各式各样的绘本、手工材料和拼图,几乎每个角落都透露着一种“欢迎你来玩的信号”。如果你站在门口,透过玻璃门看到室内的布置,会忍不住感叹,这不是普通的家,这是一个专门为孩子们设计的欢乐岛。

而葉月保奈美本人,更像是这座小乐园的守护神。她总能准确地捕捉到每个孩子的情绪变化:小声嘀咕的孩子,她会蹲下身子,眼神里带着鼓励和耐心;兴奋得跑来跑去的孩子,她会适时地加入游戏,引导他们把能量释放在安全的范围内;遇到争执或者小摩擦,她总能用温柔而坚定的方式让冲突化解,既保护了每个孩子的感受,也教会他们如何与人相处。这种能力不是书本上能学来的,而是多年母性的积淀与敏锐的观察力。

电影中的葉月保奈美之所以这么投入,其实有一层深意。她的女儿天性内向,不善于主动结交朋友,常常在学校里独自一人。葉月保奈美看在眼里,疼在心里,但她没有选择干预学校的社交,而是把焦点放在家里这个最安全的环境里。她明白,真正的社交能力不是强迫孩子去迎合别人,而是让孩子在安全、舒适的环境里找到自信,然后自然地扩展到外界。于是,每一次孩子的朋友来家里,她都精心准备零食、饮料和各种小游戏,让女儿在欢笑中体验到友情的温度。

这部电影的剧情并不单纯停留在温馨表象,而是深挖了家庭与成长的微妙关系。有一次,女儿邀请了一个平时不太与人亲近的同学来家里玩。那个孩子一进门就显得紧张,手里握着书包带,眼神四处游离,像一只刚从笼子里放出来的小鸟。葉月保奈美没有急着打招呼,而是先轻声问她喜欢什么类型的游戏或零食。经过几次轻松的交流,那位同学渐渐放松了警惕,甚至和其他孩子一起搭建积木城堡。整个过程没有大声的催促,也没有刻意制造气氛,一切都是自然而然发生的,这种温柔的引导恰恰是葉月保奈美最独特的魅力所在。

而电影最令人动容的地方,莫过于葉月保奈美自己的心理变化。她并不是一开始就能游刃有余地招待孩子们。刚开始,她也会担心家里被弄得乱七八糟,也会担心女儿是否会因此产生压力。她一边学习如何处理孩子们的小矛盾,一边调整自己的情绪,逐渐学会在控制与放任之间找到平衡。葉月保奈美甚至在一次夜深人静时独自整理玩具,回想白天发生的一切,嘴角露出浅浅的笑,她意识到,这种看似琐碎的努力,正在慢慢改变女儿,也在改变她自己。

电影中有一幕特别打动人心:女儿的一个朋友因为父母工作繁忙,很少能在家里玩。葉月保奈美得知后,特意为她布置了一个小角落,有专门的枕头、毛毯和零食,让这个孩子感受到“这里是属于你的安全岛”。当那个孩子开心地跳起来,紧紧抱住女儿时,你会看到葉月保奈美眼角湿润的光,她明白,母爱的力量不仅是保护,更是一种引导,让孩子学会信任、学会分享、学会表达自己。

整个影片的叙事节奏轻快却不失深度。导演巧妙地通过日常生活的小细节,展现了母女之间、孩子之间微妙而真实的情感互动:做手工时的默契配合、抢夺玩具的小摩擦、完成拼图时的欢呼雀跃、甚至一次次餐桌上的小对话,都像是温柔的画笔,把家庭生活描绘得生动而立体。观众在观看时仿佛能闻到厨房飘来的蛋糕香,能感受到客厅地毯柔软的触感,甚至能听到孩子们兴奋的尖叫声,这种沉浸感让电影有了别样的温度。

不仅如此,影片还借助葉月保奈美的角色,折射出母亲在现代社会中的多重角色与压力。她不是单纯的管家,也不是单纯的教育者,更像是情绪的调节器、关系的桥梁、梦想的守护者。在帮助女儿的过程中,她不断学习、适应、反思,同时也让观众看到了现代家庭中母亲的智慧与坚韧。这种细腻的描写让人心里暖洋洋的,同时又引发思考:我们每个人的成长,是否都需要这样一个懂得倾听和引导的守护者?

影片尾声,孩子们已经熟络成一片,女儿也终于在朋友中找到了属于自己的位置。葉月保奈美站在门口,看着孩子们一波又一波的欢笑离去,心中有一种难以言表的满足感。她知道,自己做的不仅仅是招待朋友的母亲角色,更是一位帮助女儿成长、赋予她社交勇气的导师。她的家,不只是一个住所,而是一座桥梁,一片小小的乐园,让孩子们在这里学会信任、分享与快乐。

整部电影没有华丽的动作戏,没有跌宕的剧情冲突,但却用平凡却真实的生活场景,刻画了母女之间深厚的情感与温暖。葉月保奈美的每一次微笑,每一个细节的准备,都像是在告诉观众:真正的爱,不是惊天动地的承诺,而是在日常中一点一滴的陪伴与心意。

如果你还没有看过这部电影,你可能会以为这只是一个关于母亲和孩子的小故事,但当你真正沉浸其中,你会发现,它像一面镜子,映照出每个家庭中微小却重要的细节——那些让孩子感受到安全、让母亲找到成就感的瞬间。影片用温柔而坚韧的笔触告诉我们,爱与成长,不在于形式,而在于用心。葉月保奈美的故事,也许能让每一个观众都想起自己生命中那些默默付出的守护者,或者让你在自己的家庭里,也尝试创造一个属于孩子的“小乐园”。

葉月保奈美的家逐渐成了孩子们心中一个不可替代的地方。每次聚会,她都会根据来访的孩子们调整房间的布置和活动安排,有时是手工制作小饰品,有时是搭建积木城堡,有时干脆就在客厅铺上大毯子,让孩子们玩角色扮演游戏。葉月保奈美总能察觉到孩子们的兴趣变化——小朋友的眼神、动作甚至轻微的呼吸,都能让她判断出他们想做什么。每一次微小的观察,都让孩子们感受到一种被尊重的安全感,而这种安全感恰恰是孩子社交能力成长的基石。

有一次,女儿邀请了几个平时不怎么交谈的同学来家里,孩子们一开始都拘谨得像小鹿一样在草地上踱步。葉月保奈美没有急着打破沉默,而是轻声问她们想不想尝试制作自己的“小小手工礼物”,然后悄悄递上一些彩色纸张、剪刀和胶水。起初,孩子们只是小心翼翼地剪着纸角,脸上带着几分紧张,但随着手工一点点成型,笑容逐渐浮现在每个人脸上。葉月保奈美蹲在一旁,偶尔给予鼓励,却从不打扰她们自己发现创作的乐趣。最终,孩子们手里拿着各自的小作品,惊讶地发现自己不仅完成了手工,还与周围的人慢慢熟络起来。葉月保奈美看着这一幕,心里涌起一股暖流——她明白,这些小小的胜利,才是孩子社交信心真正的起点。

除了安排活动,葉月保奈美在饮食上也有自己的小心思。她会提前了解孩子们的口味偏好和过敏情况,精心准备一些既健康又美味的零食。比如,她会把水果切成小巧可爱的形状,把饼干做成动物造型,甚至会用果酱点缀出五彩缤纷的图案。孩子们在享用零食的同时,也感受到了一种被关注、被照顾的温暖。这些看似不起眼的细节,其实是葉月保奈美表达爱意的方式,也是让女儿在朋友面前更自信的一种策略。

影片还特别描写了女儿在朋友中的逐渐变化。起初,她总是低着头,不太敢说话,手心里总是攥着小玩具,仿佛那是她的保护伞。但在葉月保奈美的引导下,她慢慢开始参与游戏,试着与朋友分享玩具,甚至在小摩擦中学会表达自己的感受而不是退缩。一次,她和一个新来的同学因为拼图争论起来,她有些犹豫,但最终在葉月保奈美的鼓励下,轻轻地说出了自己的想法。那一刻,女儿的眼睛里闪过自信的光芒,这种微小的成长,是任何课堂上无法复制的体验。

葉月保奈美自己也在这一过程中悄然成长。她学会了如何在喧闹中保持耐心,如何在纷乱中找到秩序,更学会了如何把爱和教育巧妙融合。她意识到,母亲的角色不仅是照顾者,更是孩子心理成长的陪伴者和引导者。每一次孩子们的欢笑和进步,都让她感到一种从未有过的充实感,这种满足感不仅源自她为女儿付出的努力,更来自于她能影响和温暖一群孩子的心灵。

电影的镜头总是充满温度,葉月保奈美忙碌的身影、孩子们天真的笑脸、阳光透过窗户洒在地板上跳跃的光斑,都让观众仿佛置身于那个充满爱的家中。导演巧妙地通过细节强化情感:一次葉月保奈美轻轻整理散落的积木,手指触碰到孩子们的小手,瞬间画面静止,背景音乐低低响起,仿佛在提醒观众:成长的每一瞬间都值得被温柔对待。

而影片中最让人心头一紧的时刻,是女儿第一次在朋友面前主动提出邀请其他孩子来家里玩。葉月保奈美看着女儿带着小小的紧张却坚定的笑容,她明白,这一刻标志着女儿不再仅仅依赖她的引导,而是开始独立面对社交世界。女儿的成长让葉月保奈美感到一种隐秘的骄傲,同时也让她回想起自己付出的每一份心力,觉得一切都值得。

影片的最后,孩子们陆续离开家门,欢声笑语逐渐消散。葉月保奈美站在门口,轻轻关上门,回头看着整齐摆放的玩具和手工材料,嘴角浮现一抹柔和的微笑。她知道,这座小小的乐园不仅改变了女儿,也悄悄地改变了自己——让她在母爱的温柔中发现力量,在日常的点滴中找到成长。

整部电影没有宏大的冲突,没有跌宕起伏的情节,但却用最真实的生活细节,让观众感受到家庭、友情与成长的微妙温度。葉月保奈美(Honami Hazuki)用她独特的方式,证明了爱与陪伴的力量,也让观众意识到,真正的教育,不在于指引孩子走向某个目标,而在于陪伴他们找到属于自己的节奏,体验生活的喜悦与社交的乐趣。

维克托赛德科

维克托赛德科