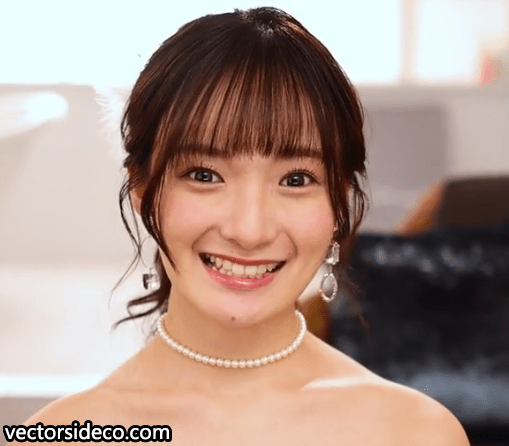

她叫桃园怜奈(Momozono Rena,ももぞのれな),一个在厨房里擦着碗的时候也会轻轻哼歌的女人。她不是那种一眼就让人惊艳的类型,却有一种藏在细节里的温柔力量。就像一杯泡得刚刚好的热茶,淡淡的,却能暖透一整天。影片番号JUR-381围绕着她的人生展开,看似平凡的主妇生活中,藏着太多别人不知道的起伏和支撑,而那根贯穿始终的支柱,是她的义父——一个沉默寡言却无处不在的男人。

桃园怜奈小时候的记忆,几乎都是和义父一起度过的。她的亲生父亲在她三岁那年因事故去世,母亲独自支撑了一段时间后,也因重病早早离开。那时候,桃园怜奈像一株没根的蒲公英,风一吹就不知道飘向哪里。是义父接下了她。那是她母亲的大学好友,一个当时已经四十多岁的单身男人。邻居们窃窃私语,说一个大男人带个女孩,不像话。但义父从没解释什么,只是默默把饭煮好,把学费交上,把她的冬衣一针一线缝好。

他从不说“我爱你”,甚至很少正面夸她一句好。但他会在她考试前熬夜帮她抄笔记,会在她偷偷哭泣时放一杯热牛奶在她门口。她小学那次作文比赛得奖,领奖那天他没有出现,但回家后桌上却多了一套新书和一句简短的纸条:“不错。”那就是他的全部表达,却比千言万语都扎实。

上高中时,桃园怜奈第一次喜欢上了一个男生,打工店的前辈,头发有点长,眼神干净。有一次两人约好在图书馆碰头,结果男生放了她鸽子,还在之后的周末和别的女生一起逛街。桃园怜奈没哭,只是从图书馆出来,绕了半个城市走回家。那天傍晚下起了小雨,她一身湿透走进家门。义父看了她一眼,没说话,过了一会儿走进厨房,煮了乌龙面端出来。她一口没吃,只是坐着发呆。他叹了一口气,把一张纸巾递给她:“人不会因为你喜欢他,就非得喜欢你。”那话听着冷淡,却是她人生里最早听懂的那种“成年人的逻辑”。

大学她考到外地,一开始犹豫不想离开,义父却替她收拾好行李,连车票都买好了。她那时有些不懂事,赌气没跟他说再见。直到开学两周后,她在宿舍楼下收到了一个大箱子,里面是他亲手做的便当盒和她从小盖的棉被,还有一张纸条:“天冷了,记得关窗。”她看着那张纸,眼泪一下子就下来了。那不是一个父亲的角色所“应该”做的,但那正是他所做的。

结婚那年,她嫁给了一个温和但并不特别有担当的男人。婚礼上,义父坐在最角落的位置,穿着那套永远洗得发白的深色西装。他没说祝词,只是在送别她回婆家的时候,站在门口,长久地看着她。她想走过去抱抱他,但最终只说了句:“我会常回来。”他点点头,那一瞬间眼睛有点红,却迅速转身进了屋。

婚后生活远比她想象的复杂。丈夫工作不稳定,孩子接连出生,公婆虽不算苛刻,却也不体贴。她白天带孩子,晚上还得兼职做手工补贴家用。最难的一年,是她小儿子生病,住院将近两个月。丈夫临时出差不在,家里几乎要垮。是义父来了,带着他那辆老旧的摩托,从郊区骑了两个小时赶到医院。那年冬天格外冷,他一进门,身上的棉袄都结着霜。他不善言辞,却一连陪了她二十七天,晚上睡在病房外的长椅上。儿子病愈出院那天,她抱着孩子哭了好久,而义父只是拍了拍她的肩,说:“没事了。”

她从没真正和丈夫争吵过,但那些年,她内心无数次拿他和义父对比。一个在你崩溃时缺席,一个总在关键时刻站在你身后。她知道这样不公平,也从未对任何人说过这些。但义父的存在,就是那样让人无法忽视。不是阳光,不是火焰,而是灯塔——在你找不到方向的时候,总能给你一点确定。

后来她自己也成了母亲,才渐渐理解义父那种沉默的坚持。有一次她女儿中考前大哭,说自己考不好一定是全家人的失败。桃园怜奈不知怎么安慰,只是想起当年义父的那碗乌龙面,也煮了一碗递过去。女儿接过之后愣住,然后小声问:“你是怎么想起来做这个的?”她没回答,只是笑了笑。某些情感,是不需要翻译的。

义父晚年患了阿尔茨海默症,记忆逐渐模糊。他常常一边削苹果一边喊桃园怜奈的名字,却忘了她早已嫁作人妇。他总说:“小喜,去把那道题做完,再偷吃苹果。”她看着他,眼眶一热,嘴角却笑得温柔:“好,我去做题了。”那几年她常回去,帮他擦身、换药、读报。他依旧寡言,但会盯着她看很久,好像在努力确认她是谁。直到某天,他忽然问:“你爸还没回来吗?”她一怔,知道他把她当成他自己小时候的朋友。她点头,说:“还没呢,但我会等。”

义父去世那天,是一个晴朗的清晨。他就像平时一样坐在躺椅上,阳光洒在脸上,眼睛轻轻闭着。她过去给他搭了条毛毯,却发现他已经悄然离开。没有挣扎,没有声音。就像他活着那几十年一样,悄悄来,悄悄走,却在她生命中留下了无可替代的位置。

葬礼上,她站在人群中,看着骨灰盒被缓缓放下。身边人低声哭泣,她却没有流泪。只是默默走过去,从包里掏出一张旧纸条——那张她多年前收到的,“不错”。她轻轻放进去,说:“你也不错。”

电影到这里结束,镜头最后定格在她的背影上。她回头望了一眼,阳光正好。她不是在告别,而是在告白。因为她知道,人生这一趟路,她之所以走得稳、走得不怕风雨,是因为有一个人一直默默地为她打着伞。而她,也终将在某天,把这把伞传给她的孩子。

故事没有跌宕起伏的情节,没有刻意煽情的对白,却能在观众心里荡起层层涟漪。因为谁的人生,不是靠着某个义无反顾的人,才走出了风雨和黑夜?桃园怜奈只是千万个我们当中的一个,但她的故事,却像极了我们心里最柔软的那一块。看完番号JUR-381,你可能不会立刻泪流满面,但一定会忍不住回头看看,那些在你人生里无声守候的人,是不是也在你不曾注意的时候,悄悄为你撑起了整个天。

电影结束了,可心却像被轻轻揪了一下,久久松不开。人们走出电影院,默不作声。有人掏出手机想发条影评,又发现打不出几个字;有人低头整理外套,像是在收起一段被撩动的过往。番号JUR-381并没有刻意留下悬念,也不靠什么惊天反转吸引眼球,它只是把一个女人和一个父亲之间漫长又细腻的关系,像水墨画一样慢慢铺陈开来,没有浓烈的色彩,但线条分明,每一笔都恰到好处。

桃园怜奈的人生没有什么传奇,她没有创业致富,没有家庭剧般的婚姻风波,更没有奋不顾身的爱情戏。她唯一的“幸运”,就是有一个像义父那样的人,一直安安静静站在她身后。可不正是这样的人,才最容易被忽视?他们不说爱,不提牺牲,不求回报,甚至在人生最后阶段,还要小心翼翼、不添麻烦地退出。可他们却是我们活下去、活得好、活得有底气的底层结构。

她年轻的时候,曾不明白义父为什么不说话,不表态,不阻止也不鼓励。可后来她才懂,那不是冷漠,而是一种极度的尊重。他从没把她当成附属物,从没以“我为了你”之名干涉她的人生。他只是默默在背后搭了个架,让她在风雨中也能走得不那么踉跄。她失败的时候,他不责怪;她成功的时候,他也不邀功。他像土地一样存在着,沉默、结实、不会移动,却让她可以放心地生根发芽。

而她对他的感情,也不是那种激情澎湃的,而是一种深入骨髓的依赖和理解。她不会对别人讲义父多好,也不觉得那是一种“应该被夸耀”的东西。她只是知道,在人生最深的地方,她有一个稳固的锚点,风浪再大,也不会让她失控。而她自己的孩子,某一天,也许会问:“妈妈,你为什么从不抱怨?”她会笑着说:“因为以前也有人这么对我。”

番号JUR-381没有把义父拍成一个圣人,他也会在深夜喝闷酒、抽烟、咳嗽得厉害也不愿去医院。他不是完美的,他有他的旧伤和偏执。可他把自己所剩不多的温柔,都毫无保留地给了桃园怜奈。他的存在本身就是一种力量——一种无声却无比强大的力量。而正是这种力量,定义了桃园怜奈的一生,让她懂得怎么去爱、怎么去撑别人,怎么在平凡日子里活出一种尊严。

观众在观影过程中,不知不觉地开始回想起自己生命中的“义父”。可能是一个真正的长辈,也可能是一个老师,一个邻居,甚至一个陌生人——他们都曾在你无助时递出一只手,不求回报,只为了你能继续往前走。番号JUR-381唤起的,是人们对这类“无名英雄”的集体记忆,是对那种细水长流、不言爱的爱的重新审视。

有影评人说,这部电影太素了,几乎没有情绪爆点,不容易火。但正因如此,它才像一首旧歌,在人心最安静的地方,慢慢泛起回响。看完之后,你不会立刻推荐给所有人,但会在某个疲惫到极点的夜晚,突然想起里面某个细节,然后湿了眼眶。

桃园怜奈就是你我身边那个正在煮饭、打扫、上下班奔波的普通女人,她可能不会大声表达感情,不会宣扬自己有多坚强,但她身上有一种稳稳的力量。而她之所以能这样,是因为在她最柔软、最无助的年岁里,有一个人把所有该给的都给了她,让她可以自信地走过每一个人生转角。

电影落幕了,可桃园怜奈(Momozono Rena,ももぞのれな)还在我们的记忆里,带着那种温柔的倔强,轻轻哼着歌,继续走下去。她的故事不是高潮迭起的传奇,而是日复一日的真实。而真实,往往才最动人。

维克托赛德科

维克托赛德科